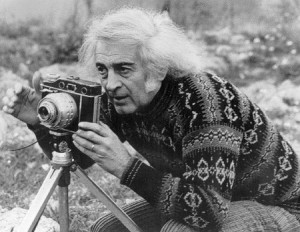

MARIO GIACOMELLI

La serie fotografica scattata da Mario Giacomelli nel 1984 e nel 1985 in Calabria prende il nome dall’omonimo poema del 1964 di Franco Costabile, poeta calabrese morto suicida lontano dalla sua terra. Nel 1984 Giacomelli percorre la Calabria passando per Tiriolo, San Giovanni in Fiore, Cutro, Santa Severina, Badolato, Seminara, Pentedattilo, Bova, Caraffa di Catanzaro, Amaroni; viaggio continuato nel 1985, attraverso Cropani, Zagarise, Magisano, Vincolise, Cavallerizzo di Cerzeto, Sant’Andrea Apostolo allo Jonio, Cessaniti, San Marco, San Cono, Nao, Jonadi, Pernocari. Da principio Giacomelli si sente spaesato, davanti ai suoi occhi non vi era il sud straripante di gente, bambini e miseria del Gargano del ’58 fotografato per la serie Puglia, né il sud magico di Scanno del suo viaggio del ’57. Vi torna con il poema di Costabile in testa, e va nei centri ivi citati, e li sente come luoghi di presenza sul crinale dell’assenza. Proprio quel feroce e dolce ossimoro, da cui Costabile non riuscì mai a liberarsi, quando partì dalla Calabria nelle ossa, per coltivare i suoi studi letterali a Roma. Giacomelli è da sempre attratto dalle storie umili, legate alla terra, non tanto per una vicinanza al neorealismo degli anni ’50-60, quanto per il suo personale mito per la povertà come condizione di purezza e vicinanza alle più piccole e vere cose della vita. In Calabria Giacomelli sente questa concreta e potente umiltà e il mistero di una terra dominata da forti contrasti. È colpito dall’ospitalità di quella gente che lo accoglieva offrendogli tutto pur non avendo niente, gente di poche parole custode di valori, come il senso della comunità, che fa tutto grande e insieme fa sprofondare in un tempo quasi immobile. E così ne parla: Pentedattilo mi ha colpito, perché vedi un paese -dove gente ha vissuto, è nata, ha sofferto, ha goduto- ora abbandonato. E ricordo di essere stato per il corso, questi pali lungo la strada, sembrava tutto abbandonato, per me non c’era vita. Poi sono arrivato in cima a questa strada, guardo sotto da un belvedere e vedo che avevano piantato dell’insalatina, delle cipolle… qualcuno sicuramente era a un passo da me. Sembrava un posto abbandonato, come chiuso al mondo, e invece ho trovato inaspettatamente la vita. […]Poi ho voluto passare per il cimitero. Qui ho trovato ogni loculo argento lucido, pulito. Poi i fiori, ho pensato “saranno di plastica” e invece mi sono avvicinato, li ho toccati, ed erano freschi. E ho pensato “abbiamo impiegato mezza giornata per arrivare qui senza incontrare una persona, sembrava tutto fermo, tutto morto, e invece c’è vita”. Sentivo che c’era qualcosa di strano. Queste montagne con questi buchi enormi… io cominciavo a vedere nei buchi le persone, nell’immaginazione, perché: Dove erano queste persone? E allora è nato dentro di me qualcosa come di misterioso, come magico, come tragico, qualcosa che non sapevo decifrare. Dalle foto vedi queste case che stanno già perdendo qualcosa, ti accorgi che la muratura e le case stesse stanno per divenire pietra, divenire montagna, sopraffatte. Il paese si sta sgretolando. Anche questa luce che ho messo in questa immagine (che invece c’era la luna nella notte), dà l’idea del sole che sta corrodendo i buchi delle case, e hanno il sapore della morte. Le 25 fotografie della Calabria di Mario Giacomelli qui esposte (collezione Mario Talarico), dicono tutto questo. I personaggi sono sospesi in un’immobilità perenne fatta di piccole cose quotidiane, chiuse in un moto perpetuo, intorno a un centro, in cui tutto gravita e vi è assorbito. Giacomelli non vuole documentare quanto fissare sensazioni, far parlare il non detto, far rimbombare il sibilo di un respiro, il suono di un pensiero, di una scarpa che striscia sui ciottoli lisi delle vie, dell’erba che cresce sui campi vicini, di un sorriso, di uno sguardo, dell’amarezza del dolore, del peso della vecchiaia, dell’isolamento, e di quel tempo che sembra fermo e invece vola. Ai contrasti stridenti di quei luoghi, alla cruda concretezza della sua gente, Giacomelli dà forma con metafore e con alti contrasti, con assonanze e cesure, come fa Costabile nei suoi versi. Giacomelli appiattisce tutto con l’uso del flash e così decontestualizza il soggetto in uno spazio astratto, di un bianco accecante in contrasto con i neri materici. Neri che spesso si fanno buchi oscuri contenenti ogni cosa, il bene e il male, il tutto e il niente, restituendo una qualche crudeltà anche dove appaiono sorrisi. La gente si dipana a fiumi per le vie, è catturata da inquadrature così strette da farsi sagoma sospesa, sagoma tra sagome, di cui senti il brusio continuo ma non le singole parole. Gente che fa parte di un qualcosa di eterno nel suo essere sempre uguale a se stesso. Una ripetizione che sa d’infinito, però non liberatorio, ma incatenato e pesante. Nell’aria un Vuoto che accoglie un vissuto brulicante, come caverna in cui i suoni rimbombano forti. Giacomelli ritrova qui la sostanza del mondo contadino delle sue origini marchigiane, ritrova un punto in comune, ancestrale, al di là dello spazio e del tempo.

IL CANTO DEI NUOVI EMIGRANTI

IL CANTO DEI NUOVI EMIGRANTI di Franco Costabile è un canto di rabbia, di dolore e disperazione, che nasce dall’impossibilità di abitare il luogo delle sue radici, così arretrato e lontano dal mondo, eppure così pregnante. Un canto alla mancanza. Il poema è carico di pathos, le parole interiorizzate, come le immagini di Giacomelli fuoriescono dal di dentro materiche e reali. Costabile e Giacomelli, entrambi segnati da un’infanzia senza padre: quello del primo abbandona la famiglia per un altrove, il padre del secondo muore giovanissimo lasciando la sua famiglia in povertà. Altri lutti colmano di dolore entrambe le famiglie. Entrambi chiedono all’arte di riunire i frammenti caotici del reale, “traumatico” per Giacomelli (da cui una fotografia come struttura rigenerante ordine e un corpus fotografico come Unità); un reale “assurdo” per Costabile (da cui il ritmo franto e sincopato del suo linguaggio come valanga di moti interiori su un reale impossibile da imbrigliare). Costabile impasta la lingua italiana con il dialetto, Giacomelli rifiuta le regole della buona fotografia per addentrarsi nella materia delle cose e guardarle senza sovrastrutture. Costabile rifugge da un verso cantabile e adotta il verso sciolto, piuttosto che le rime sceglie assonanze e consonanze; versi brevi, spezzati, ruvidi, disperati, aspri come la terra che descrive. In uno stile secco, febbrile, violento, spinge le parole su picchi emozionali, ecco il suo realismo. Parole come pezzi di reale, così come lo sono le fotografie di Giacomelli: soggetti decontestualizzati, frantumati, deformati, ricostruiti in un ordine nuovo, il suo. È così che Giacomelli restituisce a se stesso un mondo domato, passando dal trauma al bello. A questo Costabile non arriva, in lui non c’è possibilità di riscatto: la parola, per quanto concreta, non può presentificare la cosa per possederla. Costabile fu associato al Neorealismo per i suoi temi, ma Il canto dei nuovi emigranti lo libera da quell’etichetta. Così come certi soggetti vicini alla sensibilità neorealista non possono racchiudere Giacomelli nel recinto di una rappresentazione verista, poiché il suo è un “realismo magico”, come lo stile di Costabile è un “realismo visionario”.

Testo di Katiuscia Biondi Giacomelli, Archivio Mario Giacomelli Bibliografia: Il canto dei nuovi emigranti. Franco Costabile / Mario Giacomelli, a cura di Goffredo Plastino, Jaca Book, Milano 1989; Intervista a Mario Giacomelli di Ettore Castagna, 1996, conservata in Archivio